目次

母子手帳の「座れる」と、自ら座ることの大きな違い

定期健診などで、「腰すわり」を見るときには赤ちゃんを大人の手で座らせてみますよね。その時には、もちろん赤ちゃんの腰の支え具合を見ているのですが、この時期には実際に座れるわけではありません。赤ちゃんはたくさんの経験と成熟の中で、自分の体を持ち上げて支えることを学んでいきます。

それはずり這いからお腹を持ち上げた後

赤ちゃんがなかなか座れないとの相談は、スタジオに来る最も多いもののひとつです。また、運動発達を専門家以外に知られていない部分でもあります。赤ちゃんがいつ座れるのようになるのか?それは、少なくともずり這いからお腹を持ち上げることができるようになった後です。

つまり現状でずり這いだけをしているお子さん、またはうつ伏せになれないお子さんは、まだ座ることができません。まず、お子さんの運動発達の中でも難しいテーマの一つである「うつ伏せからお腹を持ち上げて両手・両ひざの4点で体を支える」ことができる必要があります。

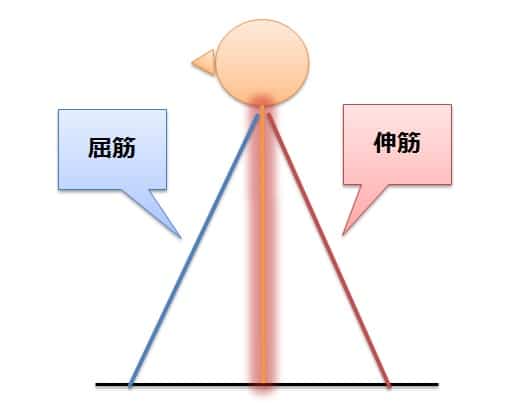

うつ伏せからはお腹を持ち上げる活動の運動学的な意味は、大きく2つあります。それは・・・

■体幹の前面の筋(屈筋群)を背中の筋肉と同時に働かせることができる。

■体幹の伸展と股関節の屈曲を分化できる。

発達は分化と統合の繰り返しからなっているということもできます。

必要な力は「腹筋」だけではない

よく「体幹」の筋力がつかないと困るんだよ・・・とネットに書いてありますよね。じつは乳幼児の発達の段階では、大人の筋トレの世界の話のちょっと手前の成長が必要です。

それは、体の前面と後面の筋肉をバランスよく調整できるようになること≒つまりバランスシステムの成熟だということです。

人間の脳はたくさんの方向に動く(動いてしまう)からだと筋肉を自動調節しています。

働かせること=促通、ストップをかけること=抑制、この両者を上手に調節することが体を支えるためには欠かせません。

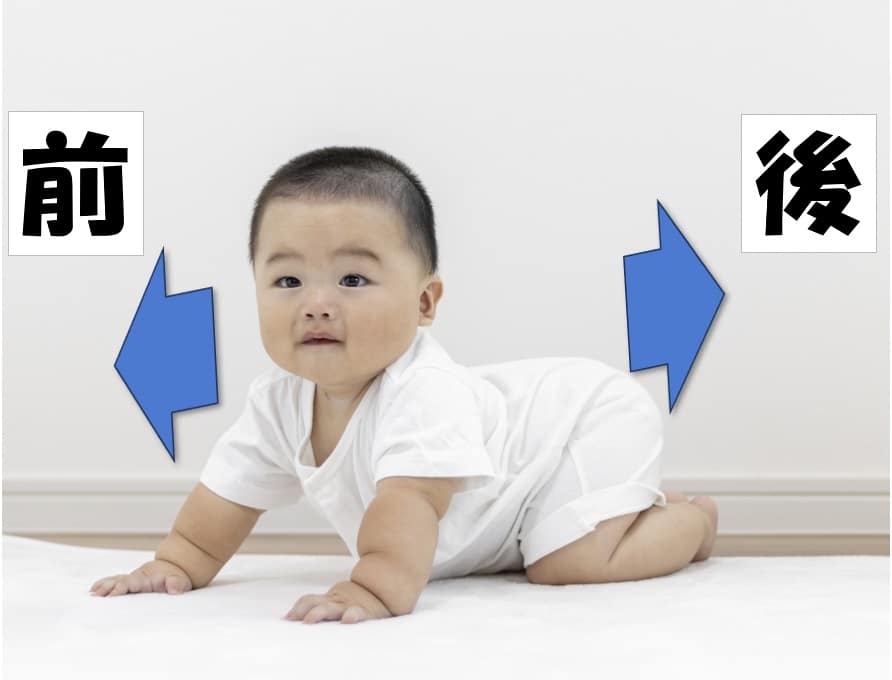

ハイハイとお座りはどっちが先でしょうか?

ここはとても興味深い部分で、赤ちゃんによって違います!じつは深く悩む必要のない部分で・・・赤ちゃんがどちらに先に気がつくのか?単にその違いによると思われます。

つまり、ぼく・わたしは・・・「前に進める」or「後ろに進める」ということへの気づきです。

つまり、前に進めることに気がつくと「ハイハイ」、後ろに進めることに気がつくと「お座り」に発展するのです。

実際にはずり這いのときから、前に進む赤ちゃんも、後ろに進む赤ちゃんもいます!そしてこの気づきはたまたま!?です。大人に、例えたなかのような運動の専門家であっても、ヒトの「気づき」はコントロールできるものではありません。

自分でお座りに時間がかかっているケースに考えられること

基本的に自分の体を4点で支えることが難しい場合には、お座りができるまでに時間を要します。筋緊張が低い(≒体が柔らかい)もしくは、支える点をうまく使えない場合が多いです。

また、これも相談のなかでよく見かけるケースなのですが、先に前に進むことを覚えた場合には、なかなかお座りをしないことがあります。前に進み、それを止めるときにはそのまま、前に突っ込んでうつ伏せに戻るパターンです。

多くの場合、気づいた動きは新しい発見!赤ちゃんにとってとても楽しいことです。なので、ハイハイでもお座り(前or後ろ)どちらにたどり着いてもしばらく同じ動きを繰り返します。だから、しばらく同じ動きを続けて、慣れ親しむ(飽きる)と違うパターンを使い始めます。

座る練習をおすすめしないことには理由があります。

座る練習を大人がさせた場合には、体の緊張を高めてガチガチに「固まる」ことで体を安定させようとします。そのため、岩のように固まって姿勢を保つことはできるようになっても、そこから姿勢を変える経験をすることがとても難しく(もしくはほとんどできなく)なります。

グラグラするなか頭の位置を傾けることは赤ちゃんにとってとても怖い経験になることでしょう。座りいざり(シャッフリング、シャフリングベイビー)しかできない赤ちゃんになる小さなつまずきの原因の一つになるとたなかは考えています。

そのため、スタジオでは一部の理由を除いてご両親には座る練習をおすすめしないですし、明確なデメリットがあることを説明しています。

赤ちゃんが座れるためにどんなサポートができるでしょう?

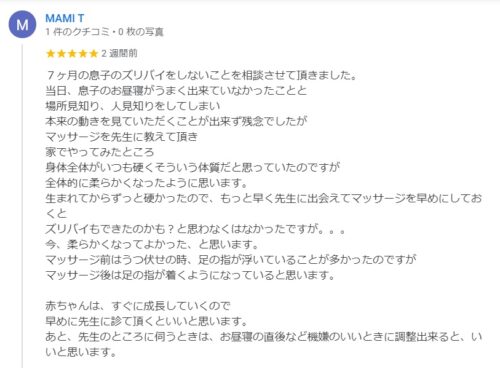

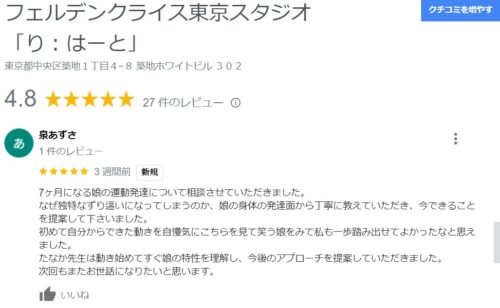

り:はーとでは、さまざまな動きの経験やタッチを用いて赤ちゃんの運動の発達をサポートします。ここでは主にずり這いでの動きの経験を促すことになりますが、すでにずり這いをしている赤ちゃんであれば、お宅でも簡単にチャレンジできることがあります。

「低めの台を使う」

大人が床で正座をした時の太ももの高さぐらいのイメージです。ここに赤ちゃんに見えるようにおもちゃを置きます。すると最初は手を伸ばしておもちゃをとります。そしてそのうちに体を持ち上げて台の上に上がろうとするかもしれません!もっとも今度はお腹を乗せてそのまま前に進んでしまったり、なかなか上に上がらなかったりといろんなパターンが見られます。

実際のレッスンで行う際には、高さや場面をいろいろと工夫します。ですが、まず高さのある環境を作るのはご両親に簡単に試せる「座る環境づくり」です。まずはぜひ試してみたくださいね。